![]()

인도를 다녀온 사람들은 저마다 인도의 인상을 이야기하지만, 모두가 제각각이다. 한두 번 다녀온 사람들은 자신만만하게 인도를 정의한다. 하지만 서너 번쯤 방문한 사람은 “글쎄~” 하며 고개를 갸웃거리고 수십 번 가본 사람은 아예 “잘 모르겠다.”고 한다.

이렇게 그 속을 알 수 없는 나라가 바로 인도다. 인도의 인적 저력은 무시할 수 없다. 많은 초등학생은 구구단을 19단까지 외운다고 한다. 경제뿐만 아니라 군사적으로도 강대국이다. 문화는 어떤가? 고대 인더스문명을 시작으로 시대마다 화려한 문화를 꽃피웠다.

인도 히말라야는 인도 북부 카슈미르 Kashmir에서 동쪽 중국 네팔 접경까지 동서로 뻗어 있다. 이 긴 루트 중 핵심 지역을 꼽자면 잠무 카슈미르 Jammu-Kashmir와 히마찰프라데시 Himachal Pradesh 지역이다. 잠무 카슈미르 지역은 인도와 중국, 파키스탄의 경계에 있는 산악 지대로 1947년 영국이 인도에서 철수할 때 주민 대부분이 이슬람교도인 남부 쪽이 인도에 귀속되면서 종교 분쟁의 시발점이 된 곳이다.

물의 도시 스리나가르 Srinagar! 행정구역상 잠무 카슈미르 주의 주도다. 히말라야 아래 해발 1700m에 위치한 스리나가르는 풍광 좋고 물자가 풍부한 매력적인 곳이다.

‘동양의 베네치아, Almost Heaven’이라 불리는 물의 도시 스리나가르에 도착했다. 늦은 시간인데도 자신들의 수상 호텔 House Boat로 가자며 호객꾼들이 몰려든다. 달 호수 Dal Lake엔 1400여 개의 수상 호텔이 가장자리를 따라 빙 둘러 자리 잡고 있다. 호텔마다 내건 울긋불긋 꽃 등불이 자못 몽환적이다. 곤돌라 모양의 배 시카라 Shikara를 타고 하우스 보트로 이동해야 한다.

스리나가르에서 동쪽인 레로 갈수록 확연히 공기가 달라진다. 우선 사람들의 얼굴 생김새가 평소 우리가 접해 온 인도인들과 확연히 다르다. 티베트인들이다. 우리와 같은 몽골리안이다. 인도지만 인도가 아닌 듯하다.

레와 가까워질수록 티베트 불교 사원 곰파 Gompa가 언덕 위에 우뚝 서 있는 것을 볼 수 있다. 옛 불교 왕국답다고나 할까. 깎아지른 바위산 위의 곰파들은 모두 유서 깊은 티베트 불교 사원이다.

파키스탄, 중국과의 접경지대에서는 민간 헬기 섭외가 다소 어려웠으나, 운 좋게 성공해 히말라야 설산을 하늘에서 볼 수 있었다. 국내 최초로 이 지역을 촬영하는 행운을 얻었다. 하늘에서 본 히말라야의 광활한 설산과 빙하, 아직 채 얼지 않은 옥빛 호수들, 수백 겹 첩첩이 이어지는 설산, 한 번도 인간의 발길이 닿지 않은 진풍경에 쏙 빠져들었다.

히말라야 설산이 호수의 파란물에 쏙 담겼다. 온 천지가 새하얀 산꼭대기에 이토록 아름다운 호수가 있다니!

인도히말라야 아래 뉴테리 산골마을에서 만난 여인들이 땔감을 지고 집으로 돌아가고 있었다. 여인들이 뭔가를 이고 지고 다니는 모습을 어디 가든 쉬이 볼 수 있다. 이 곳 여인들의 삶은 더더욱 고달프다. 냉장고며 가스레인지 등 문명의 이기는 상상할 수도 없다. 여인들은 산에서 땔감을 거두고, 무거운 짐을 메고 다닌다. 온갖 빨래와 음식 만들기, 농사일, 아기 양육 등이 모두 여인들의 몫이다.

산에서 만난 아낙들은 대부분이 변변한 신발도 없이 고무 슬리퍼를 신고 다녔다. 그럼에도 그들은 거칠고 가파른 산길을 외지인보다 빨리 움직였다. 발가락을 꼭 오므려 땅에 굳게 지탱하는 힘이 강해 보인다. 척박한 환경에 ‘적응’해야만 하는 히말라야 어머니들의 능력이 놀랍고 안타깝다.

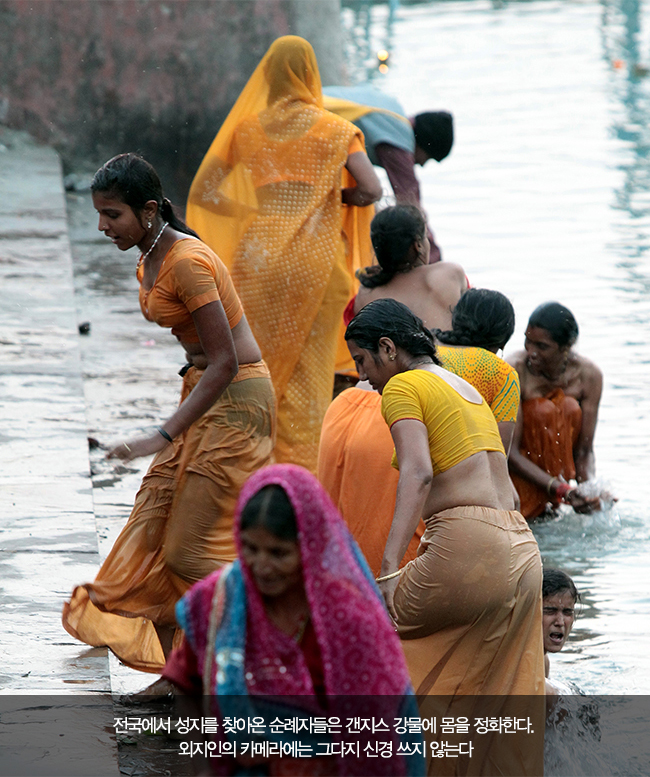

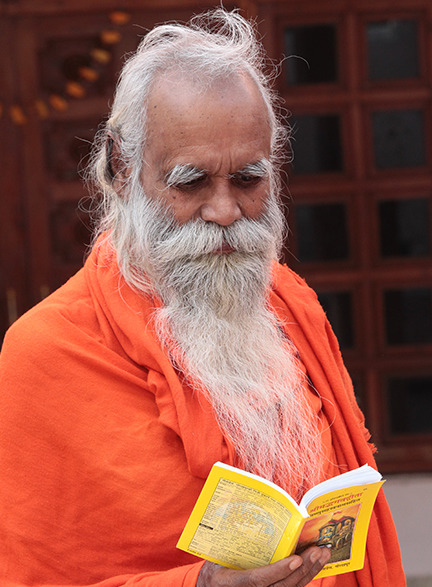

인도 북부 히말라야 산자락에 자리 잡은 명상과 요가의 힌두 성지 리쉬케시(Rishikesh). 인도인에게 강가는 삶과 죽음의 모든 의미를 담은 영혼의 강이다. 수백, 수천 킬로 떨어진 고향에서 갠지스강을 찾아온 순례자와 수행자들! 힌두인들은 이 성수(聖水)를 마시고, 목욕을 하며 영혼의 때를 씻어낸다. 죽어서 재가 되어 돌아가는 곳도 바로 이곳이다. 이들에게 삶의 시간은 그저 돌고 도는 윤회의 순간일 뿐! 팍팍하고 고단한 삶도 잠깐 왔다 가는 여행일 뿐인 것을…

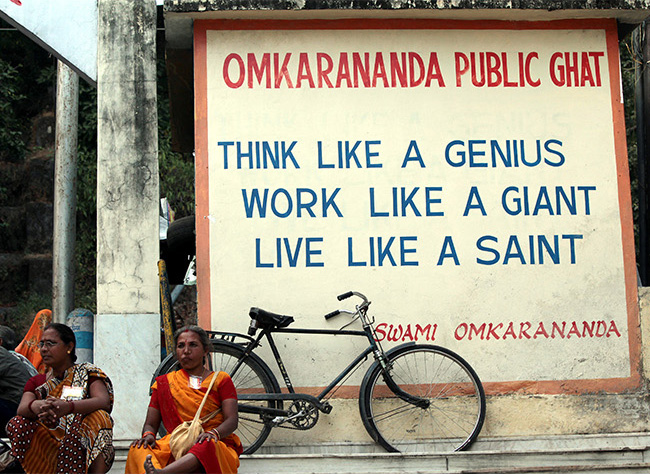

진리 眞理니, 깨달음이니 하는 것들은 멀리 있는 게 아니었다. 언제나 우리 곁, 우리 안에 있었다. 강가 가트의 벽에 적힌 문구가 짧지만 인상적이다.

한낮의 뜨거운 태양이 서산으로 숨을 즈음, 갠지즈 강 가에는 장엄한 풍경이 펼쳐진다.

해 질 녘이면 갠지스 강은 순례객들의 염원을 담은 꽃 접시 위의 향불로 붉게 변한다. 강의 신(神)이 이들의 소원을 받아들이는 듯 물결은 호수처럼 잔잔하다. 순간 이 강물 앞에 잠깐 선 속 좁은 여행자의 번뇌와 잡념도 사라진다.

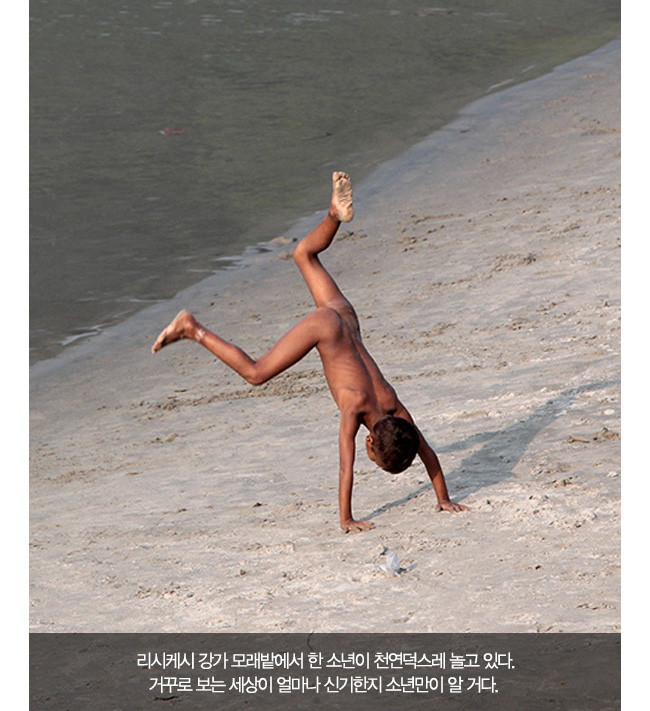

뜨거운 인도의 태양은 소년의 겉옷뿐 아니라 마음까지 걷어냈다. 똑바로 보는 세상이 다 옳은 것은 아니다. 아마도 소년의 눈에 비치는 힌두사원의 웅장함도, 강물에 몸 담그는 순례자 여인들의 진지함도, 고행길을 하염없이 걷는 사두의 고뇌도, 한 줄기 여름바람을 온몸으로 느끼는 이 소년만큼 자유로워 보이지는 않는다.

시킴은 특별자치주다. 이 말은 인도 본 대륙에서 동북쪽으로 한참을 벗어난 낙후 지역이란 말과 같은 의미다. 그래서 인도에서도 특별하게 대우하는지 모르겠다. 주도는 강토크 Gangtok. 방문한 곰파에서 동자승들을 만났다. 시킴에서 1000km도 넘게 떨어진 히마찰프라데시 지역의 라다크에서 온 아이들이다. 히말라야 산간 지역은 9월 말이나 10월이면 눈이 쌓여 길이 끊기기 때문에 가족이 미리 데리고 가지 않으면 오도 가도 못 한다. 저마다 큰 소리로 불경 읽기에 몰두하던 어린 스님들은 끝나는 종이 울리자마자, 밖으로 뛰쳐나가 이내 개구쟁이들로 변한다. 어딜 가든 아이는 아이다.

산에서 내려오다가 소녀들을 만났다. 망치로 큰 돌을 깨서 자잘한 자갈로 만들고 있었다. 익히 알려진 ‘돌 깨는 어린이들’이다. 이 소녀들이 하루 종일 깨면 90kg의 자갈이 나온다. 얼마 받느냐고 물으니 90루피를 받는다고 한다. 약 1.5달러다. 가슴이 꽉 메어 온다.

인도에는 신기한 직업이 많다. 빨래만 해주거나 도시락을 배달하는 직업도 있으며, 심지어 귀지만 파주는 사람도 있다. 거리의 이발사도 그 중 하나. 손님을 대하는 앳된 얼굴의 소년 이발사의 표정은 제법 진지하고 의젓하다. 아직 노동의 힘겨움을 알기에는 너무 어려 보이지만, 손놀림은 능숙했다.

인도의 직업은 태어나면서부터 신분이 정해지는 카스트제도에 바탕을 두고 있다. 이 제도는 외부인의 관점에서 보면 참 이해하기 힘든 관습이다. 헌법 15조엔 ‘국가는 국민에 대해 종교, 인종, 카스트, 성, 출신지, 기타 어떤 이유로도 차별하지 않는다’라고 명시돼 있다. 하지만, 21세기인 지금까지도 카스트제도는 시골로 갈수록 사람들의 생활 속에 뿌리 깊이 잠재돼 있다. 어느 직업은 할아버지, 아버지, 아들 대까지 이어지는 경우도 허다하다. 이른바 세습 가업이다. 안타깝다. 같은 하늘 아래 사람들의 삶은 이처럼 천차만별이라니….

시킴 주 아래에 위치한 최대의 휴양 도시이자 세계 최대의 차 생산지 중 하나다. 제국주의 지배 시절 영국인들이 이 마을의 쾌적함과 풍요로움을 지나쳤을 리 없다. 1780년까지 시킴 왕국에 속해 있었으나, 1816년 영국 동인도회사가 점령한 이후 지금의 인도에 편입됐다. 그래서일까. 시킴 주 경계에서 이곳으로 넘어오는 주변은 온통 차밭이다. 평지는 물론 산간 비탈 언덕도 온통 초록빛이다. 영국이 홍차 강국이 된 이유 중 하나가 이런 식민시대의 유산 덕분이다.

이곳의 명물 중 하나로 꼬마 기차 Toy Train를 빼놓을 수 없다. 영국은 이곳에서 재배된 엄청난 양의 찻잎을 운반하기 위해 폭 61cm의 협궤철도를 만들었다. 정식 명칭은 다르질링 히말라야 철도 Darjeeling Himalayan Railway. 1881년에 운행을 시작해서 그 원형을 고스란히 간직해 온 석탄 연료 증기기관차다. 지금은 세계문화유산으로 지정돼 많은 관광객의 사랑을 받고 있다. 기차역은 동네 어린이들의 놀이터다.

동이 터 오는 다르질링의 새벽. 하늘 끝에 눈썹 같은 그믐달이 떠 있다. 어둠은 검푸른 빛으로 변해 이내 붉은 빛을 발할 것이다.