지금 제가 손에 쥐고 있는 한 장의 음반. 바로 차이콥스키의 교향곡 6번 ‘비창’입니다. 이 기념비적인 명곡을 처음 접한 건 고등학교 때였어요. 클래식 음악은 잘 몰랐지만 들으면 들을수록 말로 설명하기 힘든 감동이 밀려오더군요. 여전히 클래식 음악에 문외한인 제게 지금까지도 ‘비창’은 잊을 수 없는 추억의 명곡으로 오롯이 남아 있습니다. 그때 그 사춘기 소년은 이제 40대 아저씨가 됐지만요.

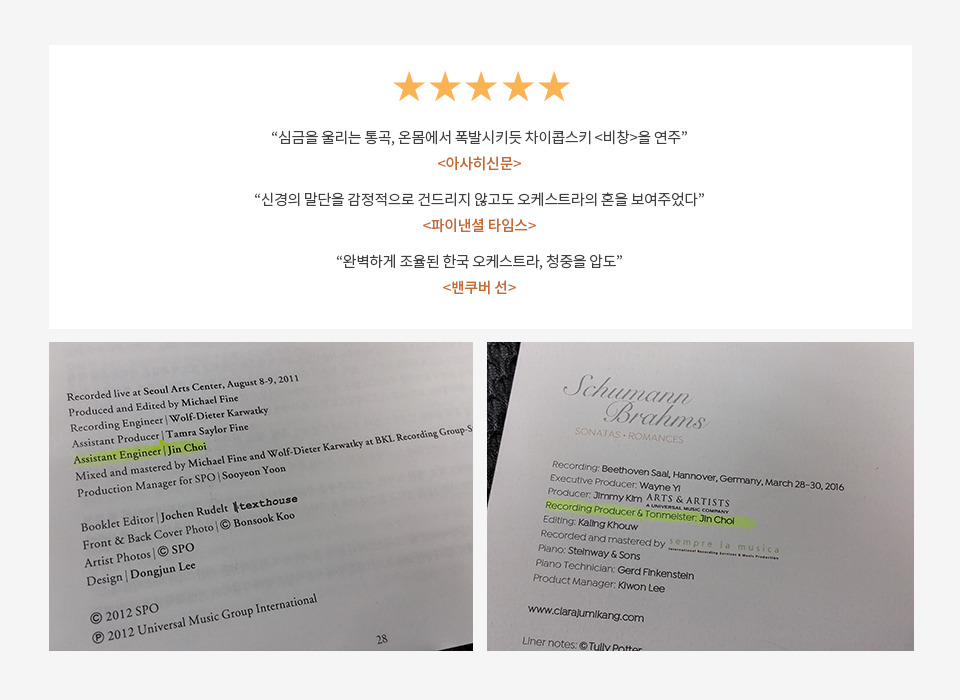

얼마 전, 문득, 그 교향곡을 다시 듣고 싶다는 강렬한 욕망이 솟구쳐 오르더군요. 그래서 구입한 게 바로 이 음반입니다. 2012년에 발표된 정명훈과 서울시향 버전인데요. 긴 말이 필요 없는 명반이지요. 당시 정명훈 지휘자가 이끄는 서울시향은 유럽, 북미, 일본 투어 연주회에서 이 곡으로 대단한 호평을 받습니다.

세계 어디에 내놓아도 손색없는 이 훌륭한 음반은 어떤 이들이 만들었을까. 음반 속지를 펼쳐봅니다. 만든 이들의 면면을 하나하나 짚어가다 한 이름을 만나게 됩니다. 어시스턴트 프로듀서(assistant producer)로 소개된 최진이란 분입니다. 특별히 눈에 띄는 이름은 아니지요. 그런데 요즘 새로 나온 클래식 음반을 열어보면 다릅니다. 레코딩 프로듀서 겸 톤마이스터. 최근 몇 년 동안 국내에서 발표된 클래식 음반들을 되는대로 확인해보니 최진이란 이름은 어디에고 빠짐없이 등장하더군요. 톤마이스터(Tonmeister)라는 생소한 외국어와 함께 말이지요.

톤마이스터는 한마디로 ‘소리 장인’입니다. 클래식 음반을 녹음할 때 레코딩 프로듀서와 사운드 엔지니어 역할을 동시에 맡는 전문가입니다. 오케스트라 연주를 녹음할 땐 각 연주자 앞에 설치된 마이크의 높낮이와 각도에 따라 소리가 천차만별로 달라진다고 해요. 연주와 녹음의 성패를 가르는 중요한 부분이지요. 그걸 하나하나 꼼꼼하게 조정해서 최적의 소리를 찾아내는 게 바로 톤마이스터의 역할입니다.

오케스트라 연주 때 마이크를 64개까지 사용해본 적이 있다고 하더군요. 64개 마이크에서 들어오는 소리는 다 다를 겁니다. 그런데 그 많은 소리를 듣고 극도로 미묘한 차이와 변화까지 감지해낼 수 있다니 정말 놀라울 따름입니다. 절대음감을 지닌 듣기의 대가라고 할까요. 톤마이스터의 이런 능력은 음악가들의 연주회에서도 빛을 발합니다. 최적의 장소, 최적의 악기 조합, 최적의 장비까지 소리 장인의 손을 거치지 않는 것은 없으니까요.

서울대학교에서 호른을 전공하다 어느 날 독일로 훌쩍 유학을 떠났습니다. 처음엔 지휘를 하고 싶었다고 해요. 하지만 연주자도, 지휘자도 아닌 톤마이스터의 길을 선택했지요. 개척자의 길은 험난합니다. 음반 녹음 분야에서 우리나라가 불모지나 다름없던 시절에 톤마이스터가 되겠다는 결심을 했으니까요. 게다가 20대 중반부터 6년 가까이 독일 뒤셀도프르 대학에서 보낸 유학생활은 결코 만만한 게 아니었습니다.

“지휘자와 톤마이스터는 공부도 역할도 상당히 비슷합니다. 전기공학, 전자공학, 수학까지 공부했어요.음악과 공학을 둘 다 공부하는 게 정말 쉽지 않더라고요. 장비를 다루고 이해해야 해서 기본적으로수학적 바탕이 있어야 하고요. 그러니까 힘들어요.”

당연히 해외유학은 필수이지요. 톤마이스터 교육과정이 가장 발달한 곳은 독일입니다. 그 밖에도 오스트리아, 스위스, 네덜란드, 영국 등 오랜 클래식 음악의 전통을 가진 유럽 각국의 대학에 교육 과정이 개설돼 있다고 해요. 아직 우리에겐 먼 얘기입니다. 훌륭한 음악가들은 많은데, 그걸 뒤에서 조율해줄 사람은 턱없이 부족한 게 현실이지요. 현재 국내에서 활동하는 톤마이스터는 단 3명에 불과합니다.

최진 선생은 독일 유학 시절이던 2001년 음반 작업에 뛰어들었습니다. 그리고 2011년 오랜 외국 생활을 마치고 귀국하지요. 한국에도 마침내 소리 장인이 등장한 겁니다. 지금까지 만든 음반이 과연 얼마나 될까 궁금했어요. 모른답니다. 족히 수백 장은 될 것 같은데 일일이 세어보지는 않았다는군요. 국내에서 녹음되는 클래식 음반치고 톤마이스터 최진의 손을 거치지 않은 게 없다고 해도 과언은 아닐 겁니다.

음반 녹음이라는 건 흔히 생각하듯 쉬운 작업이 아닙니다.

“녹음이라는 게 결코 단편적인 과정이 아니에요. 음반 녹음을 하면 보통 사흘 정도 녹음을 하는데,6~7시간씩 매일, 굉장히 힘든 작업이에요.”

녹음이 끝나면 스튜디오에서 후반 작업을 합니다. 미묘한 소리들과 치르는 소리 없는 전쟁. 더구나 열 몇 가지 음반을 동시에 작업한다고 하니 놀랄 수밖에요. 연주자의 역량 못지않게 톤마이스터의 역할도 그만큼 중요한 겁니다.

그런 자신의 땀과 눈물이 녹아 있는 음반 가운데 특별히 더 애착이 가는 게 있을까요? 없답니다. 무엇 하나 소중하지 않은 게 있을까요. 그동안 정명훈, 정경화, 조수미, 백건우, 신영옥 등 우리 시대 최고의 음악가들과 함께 작업을 해왔습니다. 최진 선생만큼 다양한 연주자들의 성향이나 내밀한 특성까지 속속들이 꿰고 있는 사람은 아마 없겠지요. 우리는 모르는, 그만 아는 몇 가지 기억들을 끄집어내달라고 부탁했습니다.

“백건우 선생님은 음악 밖에 모르세요. 전화 드리면 만날 연습하고 계시고, 다른 걸 별로 안 하시는 분이에요. 한 번은 여름에 독일에서 녹음을 하는데, 너무 더워서 윗옷을 벗고 러닝셔츠만 입고 연주를 하셨거든요. 그런데 셔츠에 구멍이 나 있더라고요. 그리고 신발이 굉장히 좋아보였어요. 편하고 좋아보여서 어디서 사셨냐고 여쭤봤더니 서소문의 수제화 파는 가게에서 샀다고 하시더라고요. 그것도 굽을 갈아서 신으세요. 사람이 명품을 걸친다고 명품이 되는 게 아니에요. 정말 나태해지지 않고 계속 노력하시는 분입니다.”

“정경화 선생님이 다른 연주자 보다 특별하게 생각되는 건 연주를 할 때 너무 자신이 즐거워 한다는 점이에요. 굉장히 기뻐해요. 그러긴 쉽지 않거든요. 그게 보여요. 그리고 그게 청중들한테 그대로 전달돼요. 이건 정말 다른 연주자한테서는 못 봤어요. 당연히 신나서 연주하는 사람은 많죠. 이건 느껴봐야 해요. 옛날의 화려한 소리, 음정, 테크닉, 지금은 아니에요. 다 필요 없어요. 그걸 다 초월한 거예요.”

연주자들이 최고의 연주를 끄집어낼 수 있도록 판을 깔아주는 것, 그게 톤마이스터의 역할이지요. 그래서 연주자들과의 소통이 무엇보다 긴요합니다. 고집 세고 자부심 강한 연주자들에게 부족한 점을 지적해주고 고치게 하는 게 어디 쉬운 일이겠습니까. 자칫 하다간 서로 감정만 상할 수도 있지요. 어찌 보면 악역을 맡는다고 할까요. 특히 오케스트라 지휘자와의 소통은 더 어렵습니다. 지휘자를 지휘하는 것처럼 비칠 수 있으니까요. 하지만 지난한 소통의 과정을 통해서 음악가가 자신도 미처 몰랐던 걸 소리로 표현해내는 그 짜릿한 순간이 주는 희열은 그 무엇으로도 설명할 수 없는 보람으로 남게 됩니다.

꿈에서도 음악을 듣는다는 톤마이스터는 일하지 않을 때는 과연 어떤 음악을 들을까. 대답은 단호했습니다. 평소엔 안 듣는다고. 잘 듣기 위해서 귀를 비운다는 거지요. 고개가 끄덕여지더군요. 그렇다면 톤마이스터가 꼽는 ‘내 인생의 음악’은 뭘까요?

“특정한 곡에 꽂히기보다는 다양해요. 젊었을 때는 역동적이고 낭만적인 곡들을 좋아했어요. 그러다가일을 하면서 점점 큰 곡들이 좋아지더군요. 말러나 쇤베르크, 브루크너를 좋아했죠. 그러다 요즘은 다시모차르트, 베토벤이 좋아지는 것 같아요. 대부분 그럴 것 같아요. 정작 모차르트를 작업할 기회는없어요. 그래서 그런 작업을 정말 하고 싶어요.”

음악도 유행을 타나 봅니다. 녹음 작업만 해도 워낙 바쁜 나날들을 보내다보니 좋은 공연이 있어도 시간을 내기가 참 어렵답니다. 사실 톤마이스터의 마음에 쏙 드는 공연은 손에 꼽을 정도에요. 최근 기억에 남는 공연이 있느냐고 물었더니 두 가지를 꼽더군요. 하나는 2012년 프랑크푸르트 방송 교향악단의 말러 5번 연주였습니다. “그땐 저도 정말 숨이 확 멎었어요.” 또 하나는 2013년 정명훈과 서울시립교향악단의 말러 9번입니다. “서울시향의 정점이 아니었나 싶어요.”

톤마이스터를 꿈꾸는 사람들이 있었지요. 하지만 만만하게 덤벼들었다가 지레 포기하는 경우가 많다고 합니다. 대부분 악기를 하는 것보다는 수월하지 않겠나, 쉽게들 생각하는 경우가 많다는 군요. 사실 톤마이스터라는 직업만 놓고 보면 근사합니다. 기라성 같은 음악가들을 좌지우지하는 것처럼 보이기도 하지요. 하지만 톤마이스터가 되기까지 그 험난했던 과정까지야 어찌 다 알겠습니까.

“음악을 단순히 좋아해서 애호가의 입장으로만 듣다보면 자기의 음악적 역량이 높아진 것 같은 생각이 들어요. 그런데 좋은 요리를 먹어보는 것과 직접 해보는 건 천지차이잖아요. 음악을 해보지 않고서는 어떻게 해야 될지 방향을 몰라요. 너무 어렵죠. 그게 악기마다 또 다르고, 기악과 성악이 달라요. 이걸 다 알아야 해요. 그래서 쉽지가 않아요. 공부를 끊임없이 해야 돼요. 솔직히 저도 이제 조금 알 것 같아요. 이러다 몇 년 또 지나면 아, 정말 모르겠다는 생각이 다시 들 것 같아요.”

요즘 소리 장인의 가장 큰 관심사는 바로 MPEG-H 라는 새로운 오디오 코딩 시스템입니다. 우리나라가 세계에서 가장 먼저 상용 서비스를 준비하고 있는 텔레비전 4K 방송에 적용되는 새로운 음향 시스템인데요. 사실 전문가가 아니면 설명조차 어렵습니다. 쉽게 말해 4K 방송에 걸맞은 한 차원 높은 음향 시스템이 도입된다는 뜻이에요. 이걸 국내에서 도입하면 쓸 사람들에게 교육이 필요하고, 톤마이스터가 바로 그걸 맡게 됩니다.

언젠가 자신의 역할이 정확하게 뭐라고 생각하는지 물었습니다. 이렇게 대답하더군요.

“가장 좋은 음악만 만들어줄 수 있게 제가 옆에서 거들 수만 있다면 그게 저의 일인 것 같습니다.”

음악가가 무대 위에서 빛날 때 보이지 않는 곳에서 소리 없이 열정을 쏟는 이들이 있습니다. 그래서 이젠 기억하고 싶습니다. 최고의 음반으로 남는 최고의 연주, 그 뒤에는 최고의 소리를 조율하는 장인의 땀과 열정이 녹아 있다는 사실을요.