3년 전 내가 펴낸 『독서주방』은 ‘책’에 관한 책이었다. 주방의 한켠에서 틈틈이 읽어왔던 책들을 모티브로 내가 생각하는 ‘좋은 삶’에 관한 이야기를 적었다. 책을 읽으며 깨달은 것이 하나 있다. ‘천천히 읽는 것’도 굉장히 좋은 독서법 중에 하나라는 것이다. 천천히, 아주 느리게 거듭해서 읽으면 행간의 지극히 세밀한 부분들이 보이거나, 이전에는 한번도 생각해보지 못했던 영역으로 상상이 이어지기도 한다. 분명 같은 책이지만, 서둘러 읽었을 때와 완전히 다른 책이 되는 것이다.

그런데 미술도 이런 면이 있는 듯하다. 뛰어난 작품성과 철학적 깊이를 가진 작품은 보는 사람에게 자꾸 말을 건다. 그 말을 계속 듣다 보면 어느덧 작품과 꽤 깊이 있는 대화까지 가능해지는 것이다.

이것을 깨달은 것은 조선 팰리스에서 근무하면서부터다. 우리 호텔은 현대 미술 컬렉션이라고 해도 손색이 없을 만큼 멋진 작품들을 보유하고 있다. 국내외 유명 작가들의 작품 400여 점이 호텔 내부 곳곳에 전시되어 있다. 무심한 듯 시선이 닿는 곳마다 턱턱 걸려 있어서 마치 이미지 소품처럼 보일 수도 있겠지만, 작가와 작품의 위상을 알면 깜짝 놀랄만한 작품들이다.

조선 팰리스의 로비에서 볼 수 있는 다니엘 아샴(Daniel Arsham)의 작품, ‘Blue Calcite Eroded Moses’.

가령 입구 로비에서 볼 수 있는 커다랗고 하얀 조각품은 현대미술계에서 가장 활발하게 활동하고 있는 젊은 아티스트인 다니엘 아샴(Daniel Arsham)의 작품이다. 작품명은 ‘Blue Calcite Eroded Moses’ 즉 ‘풍화된 푸른 방해석 모세의 상’이다. 이 작품이 처음 설치되었을 때만 해도 나는 이걸 보며 그저 ‘댑따 크고 멋있네’ 하고 말았다. 그런데 근무하면서 수없이 보게 되자 어느 날부터인가 이 조각상이 나에게 말을 걸고 있는 듯한 느낌이 들었다. 처음엔 ‘좋은 아침~’ 하면서 간단한 인사 정도였는데, 점점 말이 많아졌다. 어느 날엔가는 “너 오늘 피곤해 보인다. 얼른 집에 들어가서 푹 자고 나와”라고 말을 붙이기도 했고, 사람에 대한 실망으로 너무나 우울했던 어느 날엔 “세상 사는 게 다 그런 거야. 잊을 건 잊어”라고도 했다. 그날 그 말은 너무 실감 나게 들리는 바람에 깜짝 놀라 모세상의 입을 한참 쳐다보았다.

다니엘 아샴, 그의 미학적 세계관에 대해 미술계에선 ‘허구의 고고학(The Fictional Archeology)’이라고 표현하고 있었다. 기가 막힌 레토릭(Rhetoric)이었다. 그는 아티스트로 활동하기 시작할 무렵 ‘결국 우리가 사는 현재도 언젠가 과거가 될 것’이라는 생각을 했다고 한다. 그래서 그는 구형 카메라, 마이크, 카세트 플레이어, 공중전화, 영사기와 같은, 아직 존재하지만 점점 사용하지 않게 된 물건을 석고로 만들어, 검은 화산재 아래 묻혀 있던 물건을 발견해낸 현장처럼 연출하는 작업을 하기도 했다.

다니엘 아샴은 결국 자신의 작품들을 통해 ‘끝없이 순환하며 흘러가는 시간의 덧없음’을 이야기하려 했다는 것이다. 나는 무릎을 쳤다. 호텔 입구의 ‘Blue Calcite Eroded Moses’가 어떻게 나를 위로할 수 있었는지 단번에 이해가 갔다. 작가가 작품에 심어 놓은 메시지, 그것이 나에게 줄기차게 말을 걸고 있었던 것이다.

때로 이렇게 미술 작품에서 위로도 받고, 요리에 써먹을 영감을 얻기도 하지만 나는 전문가도 컬렉터도 아니며, 여전히 미술을 잘 이해하지는 못한다. 다만 작가의 생각이나 의도가 무엇인지, 작가가 세상에 던지고자 한 메시지가 무엇인지 늘 궁금해한다. 마치 퍼즐을 맞추듯 이리저리로 그림을 본다. 가급적 천천히, 가급적 여러 번 거듭해서 보는 것이 좋다. 그러다 가끔 작가의 생각이나 의도가 섬광처럼 번쩍이며 내 머리에서 읽힐 때가 있다. 그러면 그 그림은 내 기억에 각인된다. 마치 이것은, 기막히게 맛있는 요리를 만든 어느 셰프의 의도를 순전히 내 혀끝의 감각으로만 읽어낼 때와 거의 비슷한 느낌이다. 아주 짜릿하다.

그러고 보니 미술관에 언제 갔었는지 기억이 까마득하다. 아이들이 어릴 때는 손잡고 여기저기 많이 다녔다. 국립현대미술관, 리움미술관, 환기미술관, 그리고 인사동의 작은 갤러리들… 소공동 웨스틴 조선 서울에서 메뉴 개발을 담당하던 시절엔 해외 출장을 나가면 그 지역의 미술관에 들렀다. 파리의 루브르, 시카고 미술관, 메뉴 개발을 위해 자주 방문했던 뉴욕에서는 MoMA(뉴욕 현대미술관)를 업무 마치고 관람하는 행운도 있었다. 어마어마한 규모의 메트로폴리탄 미술관, 달팽이를 닮은 디자인으로 유명한 구겐하임 미술관 그리고 휘트니 미술관 등은 언젠가는 제대로 보려고 맘먹고 있다.

출장길 틈틈이 미술관을 들락거리면서 한 가지 흥미로운 사실을 알게 되었다. 요리가 발달한 도시엔 미술관도 많았다는 것이다. 어쩌면 그 반대일지도 모르겠다. 미술관이 많은 도시에는 반드시 맛있는 요리도 많았다. 요리는 그곳의 문화적 수준을 보여주는 지표가 될 수 있겠다는 생각이 들었다.

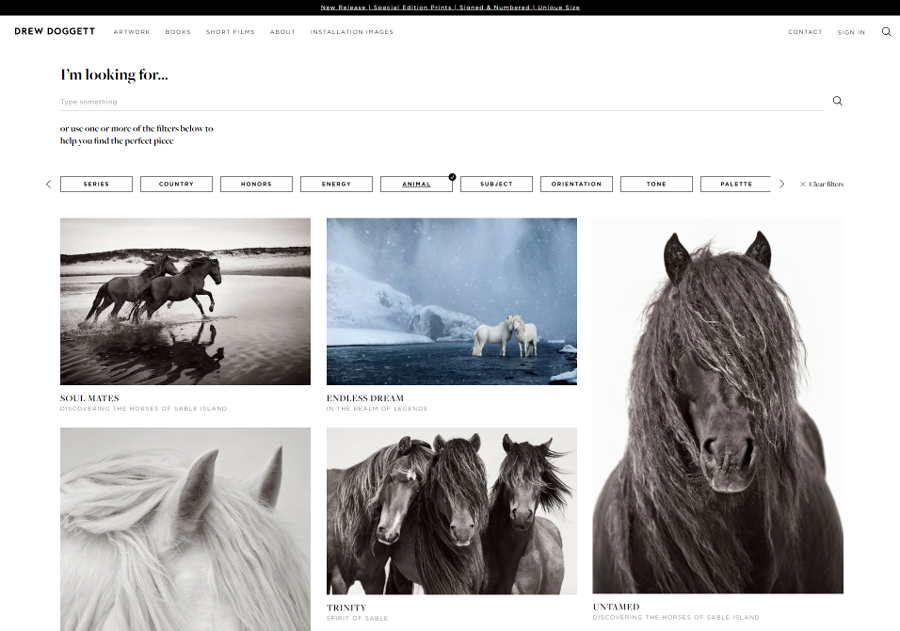

사진 아티스트 드류 도겟(Drew Doggett)의 작품 중에는 말을 주제로 촬영한 사진이 많다. (출처: 드류 도겟 공식 홈페이지)

조선 팰리스 안에 전시된 작품 중에서 내가 가장 좋아하는 작품은 사진작가 드류 도겟(Drew Doggett)의 말 사진이다. 우리 호텔의 4층 연회장 프레펑션(Pre Function, 연회장에 들어가기 전 입구 앞의 넓은 공간)에 작품이 전시되어 있다.

드류 도겟은 뉴욕에서 활동 중인 세계적인 사진 아티스트이자 영화 제작자다. 그는 아프리카의 야생 동물들이나 원시 부족의 모습을 담기도 하지만 말 사진이 가장 많다. 그의 시그니처라고도 할 수 있는 말 이미지는 보면 볼수록 역시 뭔가 다르다. 그의 작품은 한마디로 몽환적이다. 사진임에도 마치 꿈속의 장면처럼 느껴진다. 신비로우면서도 시공간을 초월한 듯한 느낌이랄까, 그의 작품을 보고 있으면 내가 신화 속의 존재가 된 듯한 기분이 들기도 한다. 드류 도겟의 작품은 25층 미팅룸과 36층 PDR(Private Dining Room)에서도 만날 수 있다. 기회가 된다면 조선 팰리스에서 미술품 라운딩을 해보실 것을 권한다.

나는 요리사의 본질은 ‘엔지니어’라고 생각한다. 하지만 이것이 단순한 ‘기술자’라는 의미가 아니다. 엔지니어의 어원에는 ‘창조자’란 뜻이 들어 있다. 엔지니어는 ‘공학자’로 번역해야 하는데, 과학적 지식에 기초하기 때문에 이런 점에서 ‘기술자(Technician)’와 구분된다. 그러니까 ‘엔지니어’라는 단어 안에는 창조적인 예술가라는 의미도 포함된다.

요리는 매우 독특한 특징을 가진 예술이다. 미각, 후각, 시각뿐 아니라 촉각과 청각까지, 인간이 오감을 총동원시켜야만 감상이 가능하도록 만든다. 요리가 예술로서 특별한 점이 하나 더 있다. 바로 ‘찰나성’이다. 요리는 영원한 존재성을 목적으로 하지 않는다. 창조물이 탄생한 즉시 먹어 없애야 완성된다. 즉 ‘사라짐으로 완성되는 예술’인 것이다. 그러니 요리사는 매일같이 수십 수백 개의 만다라(曼茶羅)를 만드는 셈이다. 이런 면에서 봤을 때, 물론 이것은 아전인수 발언이지만, ‘요리만큼 심오한 예술도 없지 않을까’하고 나는 생각한다. 오로지 사라짐을 위해 존재하는 예술이라서 나는 요리가 좋다. 요리사인 내가 좋다.

| 신세계그룹 뉴스룸이 직접 제작한 콘텐츠는 미디어에서 사용 가능합니다. 콘텐츠 사용 시에는 신세계그룹 뉴스룸으로 출처 표기를 부탁드립니다. |

유재덕 조선 팰리스 EXECUTIVE CHEF

“요리는 특별한 것이지만, 음식은 위대한 것이다!”

100여 년 전통의 조선호텔앤리조트에서

지난 30년간 함께 역사를 쌓아가고 있다